在人工智能飞速发展、新型网络传播媒体持续迭代的背景下,大学生作为网络“原住民”,其学习生活方式发生了深刻变革。独具特点的网络青年亚文化,向高校思政教育工作者提出了如何与大学生开展有效对话的新课题;算法推荐构筑的“信息茧房”,可能导致大学生在获取信息时产生认知偏差,难以在多元网络思潮中坚守主流价值观……高校网络思政教育面临诸多挑战。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》指出,要“拓展实践育人和网络育人空间和阵地”。以问题为导向,如何因事而化、因时而进、因势而新,让青年大学生的网络化生存“趋利避害”成为时代要务,提升“大学生网络思政教育”实效的紧迫性不言而喻。

一、项目主题和思路

“青言青语”网络文化育人项目以“青年讲”给“青年听”为核心理念,依从“交往理性”的话语原则,强调在平等、对话的基础上进行思想交流;坚守“使用与满足”的传播策略,从大学生的实际需求出发,提供能满足其成长发展需要的思政内容;遵循“互联网思维”的时代逻辑,充分运用互联网技术和平台,创新思政教育的形式和方法。

项目旨在整合资源、协同联动,重点推进解决网络主流文化与网络亚文化的冲突、网络主流话语与网络圈层话语的冲突、网络育人能力与学生实际需求的冲突等问题,建设具有江南特色,可示范引领、可辐射推广、可持续深耕的文化育人品牌,切实提升网络思政教育的实效性。

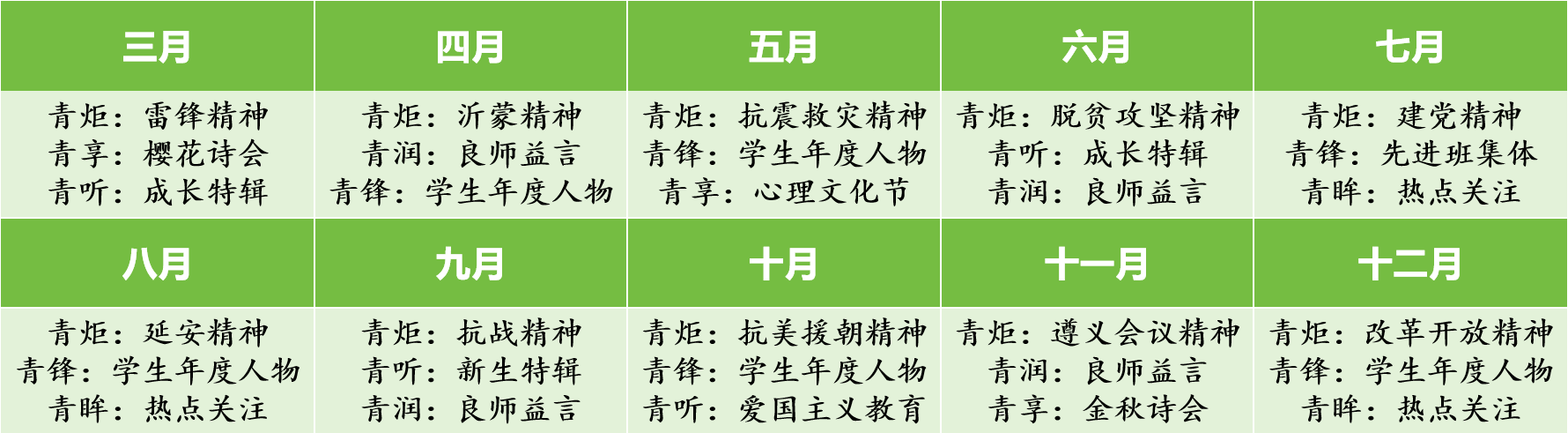

为满足不同学生需求,“青言青语”网络文化育人项目精心打造六大主题版块,结合重要历史事件和重大时间节点,安排各主题版块内容发布,每月推出3-4期短视频,增强网络思政教育的时效性和针对性。

青锋·榜样之声:聚焦身边榜样,挖掘“学习标兵”“科创能手”“志愿之星”“运动达人”等青年典型,以“奋斗故事”诠释青春担当。

青炬·理论宣讲:注重用“青言青语”“网言网语”打造网络思政课堂,以红色基因、文化根脉、学科底蕴赋能思想引领。

青润·良师益言:倡导以自身的成长经历,身边的感人故事,生活的日常点滴,引导大学生涵养情怀,坚定信念,脚踏实地,勇于创新。

青听·你问我答:秉承“价值引领性”和“持续吸引力”并重,直击青年成长痛点,以“同龄人经验”破解学业、就业、心理等现实困惑。

青眸·热点关注:追踪时事焦点,立足人文与青年视角,解码热点背后的文化基因与价值思辨。

青享·美育浸润:以青年学生为主体,让学生“沉浸式”体验文化、艺术、科技之美,实现“网络思政”与“美育浸润”深度融合。

二、实施方法和过程

(一)构建系统育人体系

经过不断探索和实践,项目建成“1234”网络思政育人体系。“1”即以“立德树人”为核心,确保网络文化教育方向正确;“2”是坚持“育人导向、全员导向”,育人导向要求项目运行以培养学生成长成才为目标,全员导向则强调各方育人力量和资源都要参与到项目中来,形成育人合力;“3”指围绕“思想引领、文化实践、美育浸润”三大主题,相互关联、相互促进,全面提升学生的思想品质和综合素质;“4”是实现“学校—学院—班级—支部”四级联动,明确各级组织职责,确保各项工作层层落实、有效推进。

(二)创建完善生产机制

1.组织保障机制。组建了一支由党政负责同志、专业教师、辅导员、学生骨干组成的强大运营团队:党政负责同志进行整体规划和方向指导;专业教师提供专业知识支持,如思政理论、文学创作等方面的指导;辅导员负责组织协调和学生动员;学生骨干则积极参与具体的运营工作。团队实行“策划-实施-评价”全链条管理,明确环节责任人,确保项目顺利推进。

2.内容生产机制。建立了“选题讨论-师生共创-专家把脉”的标准化流程。选题阶段,通过问卷调查、座谈会、网络留言等多种方式广泛收集学生关切的问题,如就业压力、学业困惑、情感问题等,团队成员深入讨论,结合时代热点和思政教育要求确定主题。创作阶段,实行师生共创模式,专业教师提供理论指导和创作思路,学生则结合生活体验和网络语言习惯进行内容创作,如共同撰写视频脚本、策划活动方案等。内容完成后,邀请相关专家进行“把脉”,对内容的思想性、专业性、传播性等方面进行建议,反复打磨后上线。

3.评价反馈机制。为保障项目实施质量和效果,设置了包括思政引领力、内容传播力和成果转化力的三维评价反馈体系。思政引领力主要通过评论互动数来衡量,关注学生在平台上的留言评论,了解学生对思政内容的理解和反馈;内容传播力以数据浏览量为主要指标,分析不同平台、不同内容的传播效果,总结传播规律;成果转化力则通过线下参与度来评估,如线下活动的参与人数、学生的实际行为改变等。通过定期对这些指标进行分析和评估,及时发现问题并进行调整,保障项目系统推进、常态开展和持续升级。

(三)建好多样载体平台

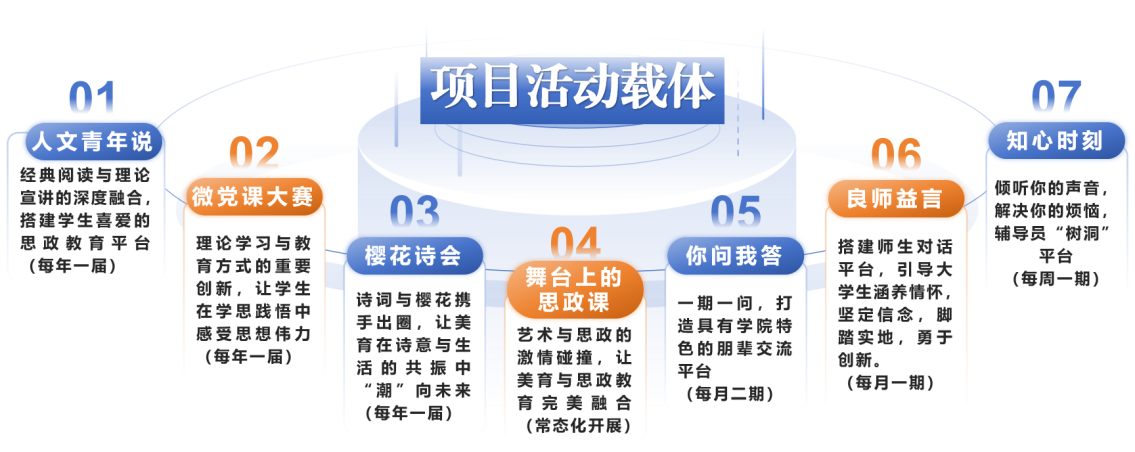

1.丰富活动载体。充分发挥学生工作优势,开展系列品牌活动为网络思政教育提供了丰富的内容支撑,形成全方位、立体化的“三全育人”矩阵。如,“舞台上的思政课”将思政内容与文艺表演相结合;“人文青年说”“经典领读人”“微党课大赛”围绕社会热点、校园生活等主题,通过微党课的形式分享青年观点;“樱花诗会”“金秋诗会”则将美育与思政教育巧妙融合,激发学生爱国爱校情感。

2.搭建网络平台。项目组深知网络平台对开展大学生思政教育的重要性,精心打造贴近大学生喜好的新媒体平台矩阵。以微信公众号、微信视频号为主,辐射抖音、B站视频号等平台,根据不同平台的用户特点,推送风格各异的内容:微信公众号推送注重时效性和可读性,内容涵盖思想引领、校园动态、学习资源等多个方面;微信视频号时长控制在2-5分钟,以生动有趣的画面和简洁明了的语言传递思政知识;抖音号以轻松活泼的风格为主,B站视频号则更注重深度内容。传统网页方面,增设网站技术员审核环节,保障意识形态正确。专设运营团队,负责内容策划、文案撰写、视频拍摄、后期制作、平台矩阵维护等工作。

三、主要成效和经验

(一)主要成效

1.推动一批育人成果落地转化。近年来,项目孵化了一批优秀网络文化作品,师生累计获省部级网络文化作品奖项18项,立项网络文化研究课题6项,发表网络文化研究论文3篇,产生江苏省高校网络教育名师1名。此外,项目组围绕党的二十大、中国精神、中华优秀传统文化等主题,在校内校外举办线上线下相关活动47场,组织师生党员拍摄视频作品39部,线下参与活动人数超1万人次,线上浏览量超30万次,相关活动被学习强国、中国教育发布、交汇点、荔枝新闻等多家权威媒体报道,为项目持续开展奠定了良好的理论与实践基础。

2.推动青年大学生不断强化“四个认同”。多维度宣讲党的理论方针政策,引导青年学生坚定“四个自信”,实现青年学生思想意识上高度的“政治认同”。在学生中牢固树立社会主义核心价值观的主体地位,实现青年学生思想意识上高度的“价值认同”。开展红色文化、传统文化、民族文化和校园文化传播,实现青年学生思想意识上高度的“文化认同”。注重教育引导过程中学生的“情感共鸣”,实现青年学生思想意识上高度的“情感认同”。

3.推动培育一支网络思政工作专业队伍。项目吸纳管理经验丰富的学工条线管理干部、学术能力优异的思政教育领域专任教师、综合素养突出的学生骨干加入团队,集成专家资源,结合实际深入学生群体进行调查研究,定期举办工作沙龙、座谈交流等活动,实现项目开展与工作实践互促互进,推动将项目经验反哺实际工作,培育出一支网络思政工作专业队伍,助力形成“大思政”育人格局。

(二)项目经验

1.网络思政教育需要妥善处理主流文化与网络亚文化之间的冲突。网络主流文化与网络亚文化相伴而生,然而网络亚文化刻意制造娱乐消遣、时尚潮流的文化产品,对大学生的理想信念、价值取向等可能产生消极作用。项目通过开设精品栏目、打造精品活动、培育精品内容,推动社会主义核心价值观的培育和践行“联网上线”。通过找准与学生的情感共振点、思想共识点以及表达共鸣点,挖掘教育资源、转化话语方式、创新表达形式,从而实现网络思政靶向引领。

2.网络思政教育需要积极应对主流话语权与网络圈层化之间的冲突。网络圈层化背景下的“信息茧房”效应、“群体极化”倾向和“交互区隔”程度不断被强化,致使网络主流话语权出现内容失调、权威失落,陷入传播壁垒。项目通过内容与平台的精准匹配,以“平台精细化”提高“有效覆盖率”。在核心层,重点建设官方网站、微信公众号等官方平台,突出思想引领;在拓展层,运营B站、抖音、微信视频号等新媒体平台,强化互动传播;在渗透层,深耕微信群、QQ群、微博超话等社交平台,最终实现圈层覆盖。

3.网络思政教育需要努力解决教育者育人能力与学生需求之间的冲突。青年学生作为“数字原住民”在网络环境中成长,其学习方式、社交习惯和信息获取途径都发生了深刻变化。然而,教育工作者在网络育人方面的能力提升未能完全跟上学生的实际需求。项目通过吸纳优秀管理干部、专任教师、学生骨干等多方力量,通过项目实施发现网络思政教育“真问题”,通过“真调研”解决“真问题”,进一步提升思政工作者的育人能力,不断提高思政教育的供需匹配度。

四、下一步加强和改进的计划

(一)进一步强化数字赋能,推进资源可视固化。整合已有资源,完成对“青言青语”的电子资料收录与整理,并持续推出系列网络文章和主题视频建设彰显“江南特色”的网络育人数字资料库。鼓励师生创作更多符合青年特点、满足文化需求的网络文化精品力作。

(二)进一步强化交流互鉴,推进辐射引领带动。组织开展校际之间的交流实践与合作互鉴,进一步加大与兄弟院校交流力度,推动“青言青语”走出去,逐步形成走访交流常态化,在传承与传播、互鉴与互动中实现网络文化育人事业的共同进步和发展。

(三)进一步强化科学研究,推进工作成果转化。根据项目运行中的调研结果和实践经验,进行理论化思考。围绕“网络亚文化对大学生价值观的影响”“网络圈层化对大学生网络思政的挑战”“网络环境下大学生心理健康教育”等主题开展研究,为网络思政育人提供理论支撑和经验支持。

项目思路

“1234”网络思政育人体系

项目活动载体

项目年度实施计划(2025年为例)

项目部分内容